Herz-Kreislauf-Erkrankungen waren im Jahr 2021 laut Statistischem Bundesamt mit 33 Prozent aller Todesfälle die häufigste Todesursache in Deutschland. Besonders beim Herzinfarkt zählt jede Sekunde – je schneller eine Diagnose erfolgt und die Behandlung beginnt, desto höher sind die Chancen, ohne schwerwiegende Folgen zu überleben. Welche Symptome auftreten, wie diese Erkrankung diagnostiziert wird und welche Möglichkeiten der Vorbeugung es gibt, erklärt Prof. Dr. med. Jörg C. Brokmann, Leiter des Zentrums für klinische Akut- und Notfallmedizin an der Uniklinik RWTH Aachen.

Bei einem Infarkt gerät unser Herz aus heiterem Himmel in Not: Eine bestimmte Region wird plötzlich nicht mehr ausreichend mit Blut und Sauerstoff versorgt.

„Ursache ist meist ein Verschluss eines oder mehrerer Herzkranzgefäße, die das Organ üblicherweise mit lebenswichtigem Sauerstoff und Nährstoffen versorgen“, erklärt Prof. Dr. med. Jörg C. Brokmann, Leiter des Zentrums für klinische Akut- und Notfallmedizin an der Uniklinik RWTH Aachen.

Kommt es zu einem solchen Verschluss, kann das gravierende Folgen haben. Ohne schnelle und gezielte Behandlung beginnt der betroffene Teil des Herzmuskels abzusterben. Besonders kritisch wird es, wenn ein großes Herzkranzgefäß verschlossen ist oder es sich um einen wiederholten Infarkt handelt, denn in solchen Fällen kann es im schlimmsten Fall zu einem plötzlichen Herzstillstand kommen.

Symptome und Risikofaktoren

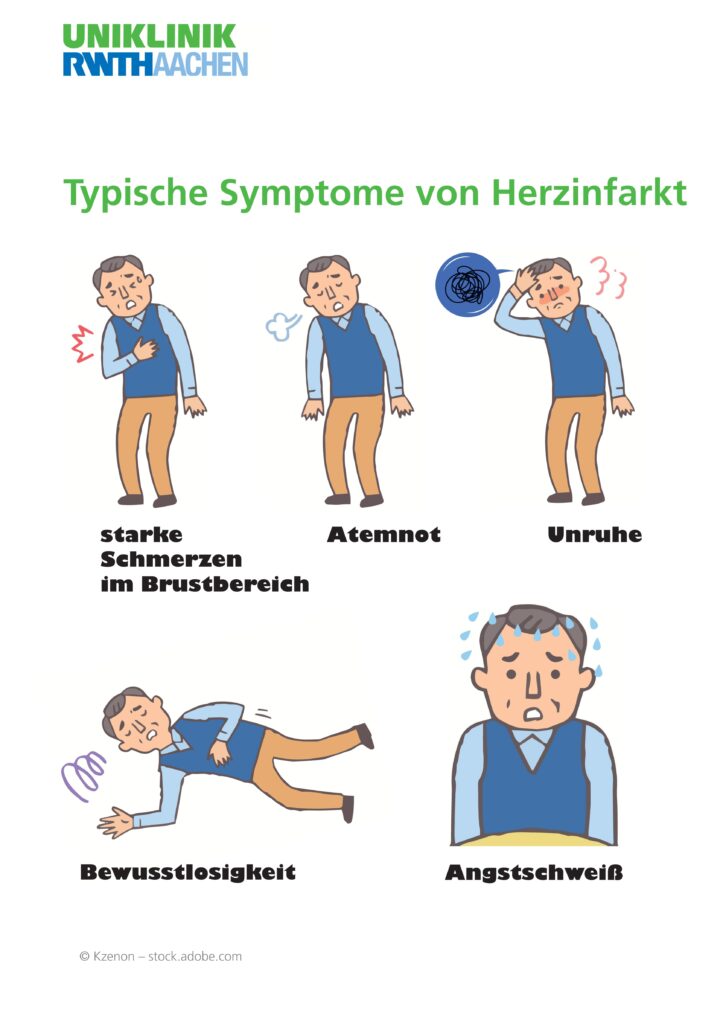

Ein Herzinfarkt kann sich durch Schmerzen im Brustbereich bemerkbar machen, die auch bis in den Hals, in den Rücken oder in den linken Arm oder Oberbauch ausstrahlen können.

„Weitere Anzeichen können ein intensives Engegefühl, heftiger Druck und ein starkes Brennen im Brustkorb, Atemnot, Bewusstlosigkeit, Unruhe und Angstschweiß sein“, weiß Prof. Brokmann.

Bei Frauen sind die Symptome oft nicht so eindeutig wie bei Männern und können bisweilen leichter übersehen werden. Frauen berichten häufig über unspezifische Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Rückenschmerzen, Kiefer- oder Halsschmerzen und starke Müdigkeit.

Zu den klassischen Risikofaktoren zählen vor allem zunehmendes Alter, Rauchen, Bluthochdruck, Diabetes, ungesunde Ernährung, ein hoher Cholesterinspiegel, Bewegungsmangel, chronische Entzündungen und Stress. Gefährlichster Risikofaktor für einen Herzinfarkt ist das Rauchen. Es schädigt die Innenwände der Blutgefäße und treibt so die Verkalkung der Gefäße voran. Außerdem wird die Neigung zur Bildung von Blutgerinnseln gesteigert. Das Risiko ist zudem bei Rauchern auf ein Mehrfaches im Vergleich zu Nichtrauchern erhöht.

Diagnose: EKG und Labor

In der Regel erfolgen bei Beschwerden, die auf einen Herzinfarkt hinweisen, zunächst eine körperliche Untersuchung sowie eine detaillierte Anamnese. Dabei überprüft der Arzt oder die Ärztin den allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten oder der Patientin und erfasst beispielsweise Vitalparameter wie den Puls, Blutdruck, Körpertemperatur oder Sauerstoffsättigung. Diese Informationen helfen dabei, die Schwere der Beschwerden einzuordnen und gegebenenfalls sofortige Maßnahmen einzuleiten. Das entscheidende Hilfsmittel zur Diagnosestellung ist das Elektrokardiogramm (EKG), mit dem sich die Herzstromkurve messen lässt. Dafür werden auf dem Brustkorb der Betroffenen Elektroden angebracht. Diese erfassen die elektrische Aktivität des Herzmuskels. Charakteristische Veränderungen dieser elektrischen Herzaktivität geben Hinweise auf die Größe und den Ort des Infarkts. Darüber hinaus wird den Patientinnen und Patienten Blut abgenommen, das im Labor auf bestimmte Parameter untersucht wird.

In Zusammenschau dieser Befunde wird gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Klinik für Kardiologie die Situation beurteilt. Dies geschieht in der Chest-Pain-Unit, welche gemeinsam durch die Klinik für Kardiologie, Angiologie und Internistische Intensivmedizin (Med. Klinik I) in der Zentralen Notaufnahme verortet ist. Ist es gegebenenfalls noch nicht so eindeutig, müssen möglicherweise weitere Untersuchungen wie zum Beispiel eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt werden.

Um zu bestimmen, welche Herzkranzarterie verschlossen ist oder in welcher sich gegebenenfalls eine Einengung befindet, welche die Beschwerden verursacht, findet eine Herzkatheter-Untersuchung durch die Kardiologie statt. Bei dieser Untersuchung wird ein dünner, flexibler Kunststoffschlauch über eine Blutbahn bis zum Herzen vorgeschoben. Meist erfolgt der Zugang über ein Gefäß in der Leiste oder am Handgelenk. Im Rahmen dieser Untersuchung ist durch Einsetzen eines Stents auch eine Behandlung des Herzinfarkts möglich.

Herzinfarkt vorbeugen

Um einem Herzinfarkt vorzubeugen, ist eine gesunde Lebensweise entscheidend. Dazu gehören körperliche Aktivität, eine ausgewogene Ernährung mit reichlich Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und gesunden Fetten, der Verzicht auf Tabakkonsum und der Abbau von Stress. Zusätzlich sollten Sie Risikofaktoren wie Bluthochdruck, erhöhte Cholesterinwerte und Diabetes mellitus kontrollieren und behandeln lassen. Auch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen beim Arzt sind wichtig, um frühzeitig mögliche Probleme zu erkennen.

Tipps:

Wenn Sie den Verdacht haben, einen Herzinfarkt zu erleiden:

- rufen Sie bitte sofort den Notruf 112 an, äußern Sie sich im Telefonat möglichst klar über Ihren Verdacht.

- fahren Sie bitte nicht selbst ins Krankenhaus, da dies zu gefährlichen Situationen führen kann.