Jährlich kommen in Deutschland über 8.000 Kinder mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt. Darunter fällt zum Beispiel das umgangssprachlich bekannte Loch im Herzen. Erworbene Herzerkrankungen im Kindesalter sind deutlich seltener. Um behandlungsbedürftige Fälle kümmern sich gemeinsam die Kinderherzchirurgie und die Kinderkardiologie. Beide Fachrichtungen behandeln die kleinen Patientinnen und Patienten auf unterschiedliche Art und Weise; beide mit dem Ziel, Kindern mit angeborenen oder erworbenen Herzfehlern und -krankheiten mit dem kleinstmöglichen Eingriff maximal zu helfen.

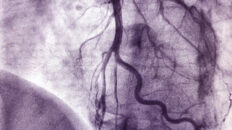

Wo die Kinderkardiologie mit dem Herzkatheter meist über die Leistengefäße arbeitet, setzt die Kinderherzchirurgie Behandlungen am offenen Brustkorb um, diese geschehen, wenn möglich minimalinvasiv. In jedem Fall ist die enge Zusammenarbeit beider Fachrichtungen der Schlüssel zur Genesung der kleinen Patientinnen und Patienten. Eine besondere Herausforderung stellt ein behutsamer psychischer und physischer Umgang mit den herzkranken Kindern dar, um eine angstfreie Behandlung zu ermöglichen.

Auch an der Uniklinik RWTH Aachen kümmert sich das Team der Klinik für Kinderherzchirurgie und Chirurgie angeborener Herzfehler unter der Leitung von Klinikdirektor Univ.-Prof. Dr. med. André Rüffer um die kleinen Patientinnen und Patienten. Mitte des letzten Jahres konnte das Team die dreijährige Layan mit einem „Kunstherz“ retten.

Gemeinsam für eine erfolgreiche Behandlung

„Als die dreijährige Layan aufgrund eines Herz-Kreislauf-Schocks stationär bei uns aufgenommen wurde, war es schon fast zu spät für die kleine Patientin. Kurz nach ihrem Eintreffen in unserer Klinik zeigten sich bereits Anzeichen eines beginnenden multiplen Organversagens. Ohne die sofortige Behandlung wäre sie höchstwahrscheinlich kurz nach der Aufnahme verstorben“, erinnert sich Klinikdirektor Prof. Rüffer. Ein externes Unterstützungssystem (ECMO) entlastete zunächst ihren Kreislauf und die weiteren Organe wie Leber und Niere. Dabei wird das Blut außerhalb des Körpers mit Sauerstoff angereichert und wieder zurückgeführt. Der Brustkorb bleibt dabei geöffnet und die Patienten wird beatmet. Nach der Stabilisierung setzte das behandelnde Team ein permanentes Kunstherz vom Typ „Berlin Heart“ ein. Eine mobile externe Pumpe trieb das System an, welche es Layan ermöglichte, auf der Station umherzulaufen und zu spielen. „Aus chirurgischer Perspektive handelt es sich bei den Operationen um Routineeingriffe“, sagt Prof. Rüffer. „Kunstherzsysteme erfordern generell einen interdisziplinären und multiprofessionalen Einsatz diverser Fachabteilungen. Die Kinderherzchirurgie und das Team der Kinderkardiologie um Univ.-Prof. Dr. med. Ulrike Herberg gehen dabei traditionell immer Hand in Hand.“ Herausfordernd ist vor allem die weitere Feineinstellung am Kunstherz sowie die Abstimmung der Medikamente und die Integration der Kinder mitsamt ihren Familien auf der Station. Nur in wenigen Fällen kann sich das Herz vollständig erholen, in der Regel folgt nach der Stabilisierung ein Eintrag auf die Warteliste zur Herztransplantation.

Vollständige Genesung ohne Herztransplantation

Layans Herz stabilisierte sich schlussendlich am Kunstherz sowie durch einen weiteren chirurgischen Eingriff, bei dem das Behandlungsteam ein Bändchen um Layans Lungenarterie einsetzte. Dieses sogenannte pulmonalarterielle Banding führt zu einem Druckanstieg in der gesunden rechten Herzkammer, wodurch sich die Scheidewand zwischen beiden Herzkammern nach links verschiebt und die erkrankte linke Seite in ihrer Leistung unterstützt.

Im Zusammenhang mit einem Kunstherz ist dieses Verfahren eher unüblich, da eine Wiedereröffnung des Brustkorbes nötig ist. Letztendlich erholte sich ihr eigenes Herz nach 6 Monaten vollständig, sodass das Kunstherz operativ entfernt und Layan die Uniklinik kerngesund mit ihrem eigenen Herzen verlassen konnte.