Bei einer Bypass-Operation können sowohl arterielle als auch venöse patienteneigene Gefäße als Bypassmaterial zum Einsatz kommen. apropos erklärt, worin die Unterschiede liegen und welche Vor- und Nachteile beide Optionen haben.

Das gesunde Herz pumpt pro Minute etwa fünf Liter Blut durch den Körper. Um diese Leistung zu erbringen, benötigen das Herz sowie andere Organe eine kontinuierliche und ausreichende Durchblutung ihrer Muskulatur. „Dafür sorgen die Herzkranzgefäße, auch Koronargefäße genannt, die sich baumartig um das Herz legen und das gesamte Organ versorgen“, erklärt Dr. med. Sales, Funktionsoberärztin der Klinik für Herzchirurgie an der Uniklinik RWTH Aachen. Verengen sich diese Gefäße infolge einer koronaren Herzerkrankung, kommt es zu Durchblutungsstörungen. Sind mehrere Koronargefäße betroffen, empfehlen Ärztinnen und Ärzte häufig eine koronare Bypassoperation. Dabei legen sie neue Gefäßverbindungen an, welche die Engstellen überbrücken und so nicht nur eine ausreichende Durchblutung des Gewebes ermöglichen, sondern zusätzlich die drohende schwerwiegende Komplikation eines möglichen Gefäßverschlusses und Herzinfarktes verhindern.

Arterieller Bypass

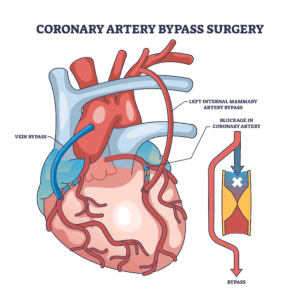

Bei einer Bypass-Operation unterscheiden Fachkundige zwischen arteriellen und venösen Bypässen. Häufig wird eine sogenannte arterielle Revaskularisation angestrebt. Dabei entnehmenden die Operierenden entbehrliche Arterien aus der Brustwand oder dem Arm und setzen diese zur Überbrückung ein. Diese Methode des Bypasses hat den Vorteil, dass die Arterien für den hohen Druck des Bluts ausgelegt sind und dadurch in einigen Fällen längere Offenheitsraten aufweisen.

Venöser Bypass

In einigen Fällen verwenden die Behandelnden die oberflächlichen Venen im Bein als Bypassmaterial. Diese unterscheiden sich in ihrem strukturellen Aufbau von Arterien und können insbesondere bei vorliegender Venenerkrankung, z. B. Krampfadern, eine verkürzte Lebensdauer aufweisen. Venen bieten allerdings den Vorteil, dass sie in der Operation parallel zur Vorbereitung am Herzen und Entnahme der Brustwandarterie gewonnen werden können, während die beidseitige Brustwandarterie nur nacheinander entnommen werden kann. Folglich dauert der Eingriff nicht so lange, was für Patientinnen und Patienten die Zeit in Narkose verringert. Ärztinnen und Ärzte verwenden venöse Bypässe daher auch oft in Notfalloperationen.

Des Weiteren müssen das Ausmaß der koronaren Herzkrankheit als auch Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten bei der Planung der Bypassoperation sorgfältig berücksichtigt werden. Wenn das Behandlungsteam beide Brustwandarterien entnimmt, steigt die Gefahr einer Infektion der Wunde und am Brustbein. Dies betrifft insbesondere Patientinnen und Patienten mit starkem Übergewicht oder Diabetes. Fachleute raten daher bei insulinpflichtigen Diabetikerinnen und Diabetikern häufig von einer beidseitigen Brustwandarterienentnahme ab.

Letztlich wird in jedem Fall individuell entschieden, welche Gefäße den besten langfristigen Nutzen für die Patientinnen und Patienten haben.

Nach der OP

Die Bypassoperation kann die koronare Herzkrankheit nicht heilen, verbessert aber die Durchblutung des Herzens und damit die Leistungsfähigkeit und Lebensqualität der Betroffenen und verringert zudem das Risiko eines Herzinfarktes. Deshalb bleibt es aber auch nach der Operation wichtig, regelmäßig die vorgesehenen Medikamente einzunehmen und gleichzeitig einen gesundheitsfördernden Lebensstil zu pflegen. Dazu gehören vor allem eine herzgesunde Ernährung und ausreichend Bewegung. Betroffene sollten außerdem das Rauchen einstellen und regelmäßige Kontrolltermine bei ihren Kardiologinnen oder Kardiologen wahrnehmen.

Tissue Engineering

Tissue Engineering, auf Deutsch die Züchtung von Gewebe im Labor ermöglicht es künftig, synthetisches Gewebe herzustellen und bei Operationen wie der Bypass-OP einzusetzen. So ersparen Ärztinnen und Ärzte ihren Patientinnen und Patienten die Entnahme von körpereigenem Gewebe.

Auch bei Bypass-Operationen kann synthetisches Gewebe die OP in einigen Fällen erleichtern, denn statt bei begleitenden Gefäßerkrankungen auf ungeeignete Arterien und Venen zurückgreifen zu müssen, könnten Ärztinnen und Ärzte zukünftig individuell angepasste synthetische Gefäße einsetzen.