Wenn das Herz stillsteht, ist das normalerweise ein medizinischer Notfall. Es gibt jedoch Situationen, in denen genau das gewollt ist. Hierzu zählen vor allem größere Eingriffe am Herzen. In besonderen Fällen übernimmt dann eine Herz-Lungen-Maschine die Aufgaben von Herz und Lunge. Sie ermöglicht es, am nicht schlagenden Herzen zu operieren und gleichzeitig den restlichen Körper mit sauerstoffreichem Blut zu versorgen. Im Interview erläutert Prof. Dr. med. Heike Schnöring, Geschäftsführende Oberärztin der Klinik für Herzchirurgie an der Uniklinik RWTH Aachen, wie das genau funktioniert.

Frau Prof. Schnöring, bei vielen Menschen löst der Begriff „Herz-Lungen-Maschine“ Verunsicherung und Unbehagen aus. Was kann man sich genau darunter vorstellen?

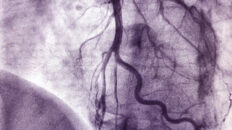

Prof. Schnöring: Die Herz-Lungen-Maschine, auch HLM genannt, ist ein medizintechnisches Gerät, das uns in der Herzchirurgie ermöglicht, das Herz für einen gewissen Zeitraum der OP stillzulegen und trotzdem alle lebenswichtigen Funktionen des Körpers aufrechtzuerhalten. Sie ist mit Schläuchen direkt an die großen Blutgefäße angeschlossen und lässt das Blut außerhalb des Körpers zirkulieren. Da der Lungenkreislauf anatomisch direkt mit den verschiedenen Herzabschnitten verbunden ist, wird bei einem vorübergehenden Stillstand automatisch auch der kleine Kreislauf über die Lunge unterbrochen.

Wann wird eine Herz-Lungen-Maschine verwendet?

Prof. Schnöring: Ob das Herz pausiert und an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen werden muss, hängt vor allem davon ab, in welchen Bereichen wir operieren. Eine HLM kommt deshalb insbesondere bei komplexen Eingriffen am offenen Herzen und in der Aortenchirurgie zum Einsatz. Dann übernimmt sie die Pumpfunktion des Herzens und die Gasaustauschfunktion der Lunge, damit wir in Ruhe und unter optimalen Sichtbedingungen operieren können.

Gibt es auch Operationen am Herzen ohne Herz-Lungen-Maschine?

Prof. Schnöring: Ja, durchaus. In vielen Fällen können wir Bypass-Operationen, also Umleitungen an den Herzkranzgefäßen, am schlagenden Organ durchführen. Auch minimalinvasive Herzoperationen, kommen meist ohne HLM aus. Wir entscheiden ganz individuell, ob eine maschinelle Unterstützung notwendig ist.

Wie funktioniert die Maschine genau?

Prof. Schnöring: Die Herz-Lungen-Maschine wird zuerst über Schläuche mit dem Kreislauf der Patientin oder des Patienten verbunden. Eine Kanüle am rechten Vorhof oder einem großen venösen Gefäß leitet das venöse Blut, also das sauerstoffarme Blut, in die Maschine. Dort wird es mit Sauerstoff angereichert und gleichzeitig von Kohlendioxid befreit und über eine zweite Kanüle wieder in den Kreislauf zurückgeführt. Währenddessen wird das Herz mit einer speziellen Lösung in einen Zustand der schlaffen Lähmung versetzt und vor Sauerstoffmangel geschützt. So bleibt der Kreislauf stabil und alle Organe sind versorgt, auch wenn das Herz selbst nicht arbeitet. Nach der OP spülen wir die Schutzlösung heraus und entwöhnen die Patienten wieder von der Maschine. Dabei stoppen wir die HLM erst, wenn das Herz wieder zu seiner vollen Pumpleistung zurückgekehrt ist. Übrigens übernimmt die Steuerung der Maschine während der OP eine speziell ausgebildete Kardiotechnikerin oder ein Kardiotechniker. Diese Person ist während des gesamten Eingriffs anwesend und beobachtet den Kreislauf, reguliert die Durchflussmengen, den Gasaustausch und die Temperatur des Blutes.

Was bedeutet der Einsatz einer Herz-Lungen-Maschine für die Patientinnen und Patienten?

Prof. Schnöring: Heutzutage ist die Technik sehr ausgereift und sicher. Trotzdem hat der Einsatz der Maschine Auswirkungen auf den Körper und kann, wie jeder operative Eingriff, Nebenwirkungen mit sich bringen. Deshalb prüfen wir im Voraus sehr sorgfältig, ob eine HLM erforderlich ist. Eine gute Vorbereitung ist wichtig und wir unterstützen unsere Patientinnen und Patienten gerne bei den prä- und postoperativen Maßnahmen. Dabei setzen wir unter anderem auf eine engmaschige Betreuung und unser ERAS-Konzept. Das bedeutet, dass wir gemeinsam eine Reihe von Maßnahmen entwickeln, um die Selbstständigkeit nach der OP so zügig wie möglich wiederherzustellen. Dazu zählen beispielsweise eine frühe Mobilisation oder physiotherapeutische Behandlungen, um die körperliche Regeneration zu beschleunigen und die Aufenthaltsdauer auf der Station zu reduzieren.