Herz-Kreislauf-Erkrankungen (HEK) sind weit verbreitet und gehören zu den weltweit häufigsten Todesursachen. Jeder und jede kann das Risiko zu erkranken jedoch aktiv und nachweislich verringern: durch regelmäßige körperliche Aktivität, insbesondere Ausdauersport. Bereits kleine Änderungen im Alltag können gesundheitsfördernde Effekte bewirken.

Die WHO definiert körperliche Aktivität als jede körperliche Bewegung, die von Skelettmuskeln erzeugt wird und Energieaufwand erfordert. Gesundheitsfördernde Bewegung findet daher nicht nur im Sportverein statt, auch der Gang zum Kiosk trägt zur (Herz-)Gesundheit bei. Experten empfehlen mindestens zweieinhalb Stunden an herzbeschleunigenden Aktivitäten pro Woche, idealerweise über die Wochentage verteilt. Dabei ist unwichtig, ob die Bewegung im Fitnessstudio, zu Hause oder auf dem Fahrrad zur Arbeit erfolgt.

Kardio-Training erzielt den größten Effekt

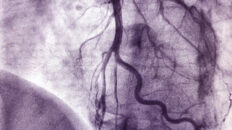

Besonders Kardio-Training (altgriechisch „kardia“ = Herz) stärkt das Herz-Kreislauf-System. Hier eignen sich vor allem Gehen, Joggen, Fahrradfahren, Schwimmen und Treppensteigen. Die Erträge sind vielfältig: Neben der Stärkung des Herzmuskels verbessert sich auch die Pumpleistung des Herz-Kreislauf-Systems und der Ruhepuls sinkt. Letzteres wirkt langfristig entlastend für das Herz.

Dank moderner Fitnesstracker besteht die Möglichkeit, den eigenen Puls und den Blutdruck während des Trainings zu überwachen. Beide Werte sollten zwar ansteigen, der Puls sollte die Marke von 130 jedoch nicht überschreiten. Zusätzlich zum Kardio kann leichtes Krafttraining helfen, die Cholesterin- und Blutfettwerte zu senken. Gymnastik und Yoga erzielen ähnliche Effekte und wirken dabei stresslindernd.

Sportliche Aktivität für herzkranke Menschen

Auch bereits herzkranke Menschen profitieren erheblich von regelmäßiger sportlicher Aktivität. Oftmals ist bei ihnen die Pumpleistung des Herzens durch den Abbau von Herzmuskelgewebe beeinträchtigt. Moderates Training wirkt diesem Abbau entgegen und stärkt den Herzmuskel. Dabei ist es wichtig, die eigene Belastungsgrenze zu kennen und vor Trainingsbeginn Absprache mit medizinischen Experten zu halten. Außerdem empfiehlt sich ein langsamer Trainingseinstieg mit graduell gesteigerter Bewegungsdauer und -intensität.

Leistungssport sowie Aktivitäten, die mit starker körperlicher Belastung einhergehen, sollten herzkranke Personen vermeiden. Dazu zählt zum Beispiel intensives Krafttraining, welches das Stemmen von schweren Gewichten erfordert. Sehr spannungs- oder stressgeladene Ballsportarten wie Fußball oder Basketball gelten ebenfalls als suboptimal.

Für Patientinnen und Patienten mit stark erhöhtem Herzrisiko werden an vielen Orten spezielle Koronar-Sportgruppen angeboten. Dort ist der Trainingsplan sorgsam auf die Herz-Kreislauf-Erkrankung der Teilnehmenden abgestimmt und ärztlich geprüft. Auch die Uniklinik RWTH Aachen bietet regelmäßig den Kurs „Rehasport Herz“ in Kooperation mit dem Sportbildungswerk NRW an. Mehr Infos finden Sie hier.

Wer lieber allein trainiert, findet Inspiration für konkrete Übungen in unserem herzgesunden Trainingsplan für zu Hause.